Jean-Marie Dautel est attaché principal de conservation au Palais des Beaux-Arts de Lille

La photographie est sublimation au sens esthétique, c’est-à-dire une élévation. Elle est transmutation du matériau (sujet observé et capté), de la matière (métamorphose créatrice et subjective du travail apporté lors du traitement) et de sa matérialisation formelle (la chaîne physique en vue de sa présentation). Alors que l’œil voit puis regarde, le cerveau imagine l’après, le devenir, échafaude un process, structure dans le cadre imposé, décide déjà comment « ciseler » avec la lumière ; ce que les photographes appellent révéler la matière.

DU MATÉRIAU

Le photographe allemand August Sanders (1876-1964) résumait la photographie par ces mots : «voir, observer, penser». Cela requiert quelques précisions sur le voir. C’est notre cerveau qui regarde et non nos yeux, qui sont vecteurs de la vision. C’est notre cerveau et ses neurones éduqués à fonctionner ensemble, à se «câbler» dans une perspective de travail précis, qui détectent le matériau/sujet à photographier. C’est lui qui détermine l’angle de prise de vue, l’incidence de la lumière et des ombres sur les volumes ; l’image est une pensée mûrie et agencée avec délectation qui traduit l’appétit de l’artiste à dire quelque chose, mais traduit également son niveau de sensibilité et de culturation. C’est la raison pour laquelle le psychanalyste Serge Tisseron compare notre cerveau à une véritable «boîte noire psychique». Pour paraphraser le titre d’un article du sémiologue Francis Edeline « De l’œil au cerveau… et retour », tout se passe dans cette navette électro-neuronale qui construit notre aptitude cognitive avant de se sublimer en création artistique. Au «voir, observer, penser» de Sanders, nous associons le «ce n’est jamais que moi au moment où j’ai réalisé ces images» du Hongrois André Kertész (1894-1985), car le plus important, avec la photogra- phie, c’est de ressentir profondément – même intuitivement – ce que l’on est en train de faire, c’est d’anticiper le moment crucial où le matériau va devenir idée, pensée, message, transport émotionnel et, parfois, concept.

Le matériau/sujet est par définition polymorphe. Intrinsèquement, il possède sa propre vérité, sa propre raison d’être ; mais à travers le regard du photographe et les lentilles de ses optiques, le sujet devient illusion parce qu’il ne dévoile plus qu’un microcosme de sa réalité ou révèle des détails cachés ; la photographie ne restitue pas le réel, elle ne le donne à voir que d’une manière orientée et subjective.

Le point de vue photographique, donc incidemment le cadrage sont nés bien avant l’apparition du premier calotype ou daguerréotype. Laissons de côté le mythe de la caverne et son ébauche philosophique sur la contrainte du cadrage et sur l’illusion des images, c’est – semble-t-il – avec le mathématicien et savant arabe Alhazen (965-1040) que l’homme aborde pour la première fois l’expérience optique de la chambre noire et, de par la configuration de sa tente au pied des pyramides sur le plateau de Gizeh, la question du cadre. Il faudra bien évidemment attendre quelques siècles pour voir apparaître la camera obscura et le perspectographe (ou portillon) d’Albrecht Dürer (1471-1528). Ces deux inventions, intéressantes au plus haut point, révèlent que le cadre n’est pas une contrainte mais un allié du regard, une ouverture qui permet de mettre en évidence un monde absent car perdu dans la confusion de la généralité. Nous accédons ici, bien sûr, au concept de la fenêtre (finestra) d’Alberti qui écrivait dans son De pictura (1435) : « […] j’inscris sur la surface à peindre un quadrilatère à angles droits aussi grand qu’il me plaît, qui est pour moi en vérité comme une fenêtre ouverte à partir de laquelle l’histoire représentée pourra être considérée […]».

Dessiner un cadre ne consiste pas à fermer le champ, mais à créer une ouverture pour ensuite donner à regarder ; n’en est-il pas de même dans l’œilleton de nos appareils photographiques ou le dépoli de nos chambres ? Le cadre est en réalité une liberté offerte à l’artiste de choisir et qui lui donne à regarder, observer ce qu’il veut donner à contempler. Dorothea Lange (1895-1965) l’exprimait d’une autre façon en disant de ses appareils photographiques qu’ils constituaient des «outils pour mieux voir le monde».

Le regard photographique – tel que nous le connaissons et l’appréhendons aujourd’hui – n’est qu’un long processus d’apprentissage, de maturation intellectuelle, scientifique, d’assimilation visuelle et parfois d’erreurs commises par accident ou par opportunité. L’historien de l’art Peter Galassi (1) a réalisé en 1981 au Museum of Modern Art de New York l’exposition Before Photography: Painting and the Invention of Photography (2). Cette démonstration est importante pour la compréhension de l’évolution du regard. Pour notre part, et pour approfondir la pensée de Galassi qui fait l’unanimité, nous considérons que le regard photographique a trouvé ses racines dans la production picturale des hommes à partir du moment où des limites physiques d’expression étaient imposées : grotte, mur, céramique, dimensions d’une feuille ou d’un panneau. Il est possible de considérer que l’esprit créatif s’aiguise, se dépasse et puise ses forces précisément dans des limites données.

Le long travail de théorisation de la perspective nous a fait cependant oublier l’importance capitale du cadrage et, son corollaire, de la composition qui s’y insère. Dans la trilogie La Bataille de San Romano (3), outre l’extraordinaire effet de perspective créé avec l’entrecroisement des lances et hallebardes, nous nous attarderons plus particulièrement sur l’inventivité de Paolo Uccello (1397-1475) qui va faire exister le même paysage en continuité d’un tableau à l’autre, mais également faire sortir ou entrer certains sujets peints du hors-champ fictionnel des œuvres. Ces trois panneaux représentent une suite visuelle et programmatique logique que l’œil doit lire dans son ensemble. Cet artifice pictural trouvera progressivement son autonomie dans la peinture, bien que tardivement, et, plus tard, toute sa résonance dans la photographie à la fin du XIXe siècle avec les différentes écoles pictorialistes – nous excluons la photographie de paysage qui par essence ne connaît pas de limites et nourrit obligatoirement le hors-champ inclusif ou exclusif. Avançons dans le temps. Nous voici alors confrontés au Narcisse attribué au Caravage (4), réalisé à la toute fin du XVIe siècle. Cette œuvre peut être considérée comme le parangon – pour ne pas dire allégorie – de l’artiste et bien sûr du photographe. Il y a dans tout artiste un voyeur. Pour aller plus loin, l’image, quel que soit le médium, reflète la profonde nature humaine. Il voit le monde à travers sa propre image et donne à le découvrir par le prisme de sa personnalité. Le miroir d’où émane notre reflet est tout à la fois un dispositif qui présente et représente : « […] il est l’amant et l’objet aimé (5) ». Il est ce que nous sommes, mais également la représentation que nous nous faisons des autres à travers une pulsion sensorielle et scopique. Il y a dans l’œuvre picturale comme un désir de soi, de montrer et d’être vu. Cette représentation de Narcisse est également passionnante de par sa composition resserrée qui nous apprend comment peindre et comment photographier. Avec un libre anachronisme technique, nous pourrions presque y voir un format photographique de moyen format : le 6 x 4,5. Les mains reposent sur la ligne de terre. Le genou du jeune homme concentre l’attention et repose sur la médiane de la surface peinte. Un cercle parfait s’inscrit dans la courbure du corps et de son reflet, le tout baignant dans une lumière théâtrale digne d’un travail de prise de vue réalisé en studio (6). La force de cette œuvre réside dans l’attention trompeuse que nous prêtons à la partie supérieure, alors que le message est en partie inférieure mais presque inaudible.

Il n’y a pas de création sans inspiration. Narcisse n’y échappe pas. Tout peut être source d’inspiration : la nature, la famille, la rue, un objet, un visage, un détail, le bonheur, l’horreur, etc. ; l’inspiration émane également de la lecture de notes prises ou de textes. Caravage a choisi le moment miroir du mythe de Narcisse ; Laure Albin Guillot (1879-1962) quant à elle, dans la vingtième photographie illustrant la Cantate du Narcisse de Paul Valéry, va s’arrêter sur le «Adieu… Adieu répliqua Écho» (7). L’image est intimement liée au mot ; toute phrase repose sur une syntaxe sujet-verbe-complément et ponctuation. Il en est exactement de même en matière picturale.

Before Photography nous a fait découvrir l’importance capitale des Pierre-Henri de Valenciennes (1750-1819), Thomas Jones (1742-1803), Théodore Gudin (1802-1880, Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) et bien d’autres. Dans leurs différentes études et esquisses peintes, ces derniers ont fait passer l’image du particulier au général, puis ces microcosmes représentés ont pris leur autonomie pour devenir un genre stylistique à part entière. Ils ont démontré toute la force de proposition inhérente de la fenêtre albertienne à nous faire découvrir les détails du monde et de la vie. Mais cela ne saurait être complet sans parler du rôle primordial du dessin qui fut, à nos yeux, plus que des «confessions involontaires» – pour reprendre l’expression de Frits Lugt – mais de véritables guides pour l’évolution de notre regard. Des esquisses aux études, c’est ici que les artistes vont mettre en place l’ordonnancement précis et harmonieux de leurs ouvrages ; c’est ici que vont se composer les volumes, les effets, les lumières et les gestes ; c’est ici que va se perfectionner et se sublimer l’image.

Il n’est pas question ici de définir ce que représente le dessin et sa nature intrinsèque tant pour les artistes que pour les historiens de l’art ; cependant, il est un parallèle qu’il est possible de faire : qu’il soit croquis, étude ou esquisse, le dessin procède du même geste que la photographie, c’est-à-dire noter une idée, l’instantanéité d’un moment ou d’un morceau de vie. D’un côté quelques minutes, voire quelques secondes, de l’autre quelques secondes, voire quelques centièmes de seconde. Ces deux techniques constituent, comme le dit Susan Sontag, des «pièces à conviction» qui viendront au fil du temps abonder la résurgence lors de l’acte créateur du dessinateur ou du photographe.

Ce sont précisément cinq pièces à conviction dessinées à qui nous allons donner la parole afin qu’elles expliquent comment, jusqu’au XIXe siècle, les peintres et les graveurs avaient acquis un véritable «regard photographique» avant l’heure, sans pour autant utiliser de sel d’argent (8).

Caspar Sturm à 45 ans devant un paysage fluvial

Les historiens de l’art vous parleraient d’un portrait représentatif de l’École allemande de la Renaissance. Certes. Mais quelle composition moderne, quel regard «photographique», a pu nourrir ce dessin à la pointe d’argent ? Nous sommes ici en présence d’une allégorie sociale ou politique. Sinon comment comprendre le fait que Dürer ait décalé à gauche le portrait de ce héraut impérial et grand protecteur de Martin Luther, afin de laisser la moitié droite libre pour le paysage. La composition est équilibrée ; notre œil accroche en premier le visage de Sturm (9) pour s’évader ensuite sur une surface aquatique bordée d’édifices. Sturm est bien le sujet ; il doit immédiatement capter l’attention. Cependant, le paysage en arrière-plan tient une place presque aussi importante et, par conséquent, possède sa propre autonomie qui ne peut se comprendre qu’en relation avec le portraituré. Comme en photographie, il n’est pas besoin de mettre le motif au centre de la composition ; l’important réside dans le traitement de l’arrière-plan et de sa présence donnée, ce que Léonard de Vinci avait compris avec son sublime sfumato, l’équivalent d’une petite profondeur de champ en photographie. Le recto de ce dessin représente l’hôtel de ville d’Aix-la-Chapelle ; il est donc possible d’imaginer que l’étendue d’eau associée au portrait est l’une des nombreuses sources d’eau chaude de l’ancienne capitale du Saint Empire germanique. Nous retrouvons cette composition dans Duna, Haraszti, Hongrie (10) d’André Kertész, où le corps nu et assis face à une rivière représente la vigueur d’une vie saine, équilibrée et sportive.

Porte de la ville de Rhenen

Nous connaissons de Rembrandt au moins deux dessins situés à Rhenen aux Pays-Bas, représentant les portes d’entrée de la ville. Celui du département des Arts graphiques du Louvre (11) nous livre une vision pittoresque dans l’esprit, avant l’heure, du Gothic Revival anglais du XIXe siècle. Celui du musée de Bayonne, ici, solidement construit et composé avec sa vue frontale et symétrique, serait considéré de nos jours comme l’archétype de la photographie touristique ou de la carte postale, en un mot du cliché. Il est évident que ce qui a motivé Rembrandt dans sa composition se trouve dans la trouée qui laisse entrevoir l’intérieur de la ville en perspective avec une faible profondeur de champ. Bloqué à droite et à gauche par la muraille de la ville, l’artiste aurait très bien pu se décaler légèrement d’un côté ou de l’autre, mais n’aurait laissé voir alors qu’un espace sombre en partie centrale, donc une vision bouchée qui ferme le regard. Bien au contraire, afin de vivifier son dessin, il a opté pour une mise en évidence de la rue lumineuse qui se poursuit au-delà de la porte. Nous retrouvons cet esprit de composition chez Eugène Atget dans Vieille cour, 22 rue Quincampoix, Paris, 1912.

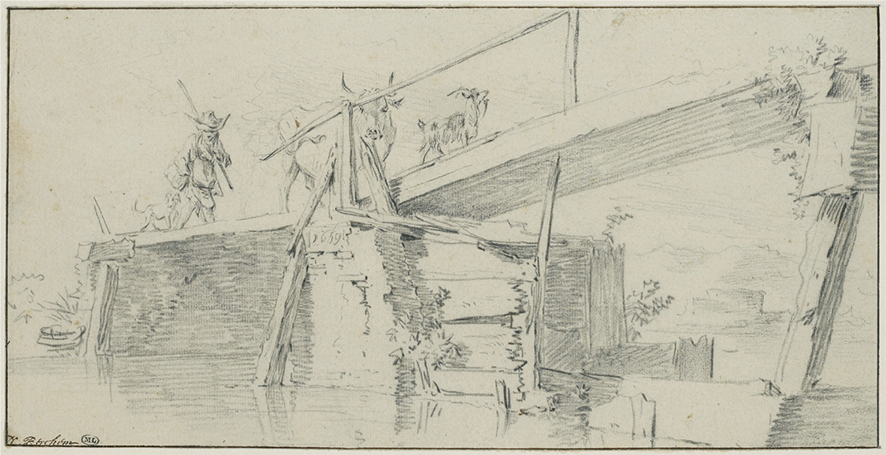

Pont de bois où passent un berger avec un bœuf, une chèvre et un chien

Un premier tiers, à gauche, plan dans la médiane du dessin, puis pour les deux tiers suivants une diagonale montante et fuyante qui semble sortir de la feuille composent cette vue. Une légère contre-plongée presque di sotto in sù donne au berger et à son troupeau hétéroclite une certaine importance. Tout est créé ici pour rendre l’œuvre dynamique. L’effet est accentué par la maîtrise du sens de la lumière sur la berge et le pont. Que voici l’expres- sion d’un parfait instantané, d’autant plus flagrant que les peintures de Nicolaes Berchem sont loin d’avoir une telle liberté de regard ; la contre-plongée va donner une élévation à cette scène, faisant également du pont l’objet central du discours. Ce dispositif de contre-plongée sera, par la suite, régulièrement utilisé en photographie et dans le cinéma afin de magnifier le sujet principal.

L’Embarquement par un temps orageux

Depuis le XIXe siècle, nombreux sont les ouvrages de technique photographique qui expliquent la composition des images au moment de la prise de vue. Nombreux ont été les photo- graphes, surtout amateurs, qui y ont vu des règles indéfectibles à respecter à la lettre. Cela créa des écoles, des scissions, mais également des réfractaires à toute doxa compositionnelle. Avec les pictorialismes puis, surtout, le courant constructiviste puis surréaliste, va apparaître une liberté de construction qui se défera d’une certaine vision «académique» tirée au cordeau. Avec ce dessin du Lorrain, nous nous trouvons exactement dans le cas d’un parfait cadrage qu’il faudrait connaître et appliquer. La composition est rigoureuse, classique, mais parfaitement efficace. En élévation, le dessin est divisé en deux parties égales à l’aplomb de l’édifice antique : à droite le monde des hommes, à gauche celui impétueux de la mer ; à droite le monde déjà dompté par les hommes, à gauche celui qui le sera. À l’horizontale, c’est l’application de la règle du tiers si chère aux photographes : à la partie supérieure du ponton répond la ligne d’horizon. En bas les humains, en haut les éléments, au centre le batelier qui donne sens à ce dessin. D’une certaine façon, cette œuvre du Lorrain fait penser, bien que composée fort différemment, à Lung, 1983, du Néo-Zélandais Boyd Webb (12), photographie écrite avec une grande maîtrise du sens de l’histoire, de l’espace et de l’équilibre des formes.

Coriolan devant Rome

Heinrich Wölfflin (1864-1945) nous enseigne l’analyse formaliste. Erwin Panofsky (1892- 1968) nous aide dans la compréhension de la perspective et son rôle symbolique et structurant d’une œuvre. Le dessin néoclassique de Jean-Baptiste Wicar représentant Coriolan et sa mère devant Rome résume à lui seul ces deux enseignements. Il est limpide d’en- seignement pour qui sait regarder. La composition est réussie pour plusieurs raisons : le positionnement des sujets, du principal aux secondaires, est juste ; les plans de lecture sont idéalement hiérarchisés et la perspective guide le regard de la ligne de terre vers la ligne d’horizon. En suivant la ligne de fuite en diagonale, la lecture de gauche à droite nous emmène de la tente de Coriolan vers la ville de Rome d’où semblent venir les servantes. Même le paysage en arrière-plan propose une perspective atmosphérique. Nous pouvons retrouver cette rigueur apportée à la composition de l’image chez le photographe israélien Adi Nes (1966-) dans son Repas de Saül, 2006 ou bien Le Dernier Repas, 1999 (13). Voici un « regard [photo]graphique » de dessinateurs. Qu’en est-il de la relation des photographes avec le dessin ? Il ne faut pas perdre de vue que l’idée qui prévaut au tout début du XIXe siècle est la mécanisation du dessin ; c’est d’ailleurs dans ce sens que débutèrent les premières recherches de Nicéphore Niépce.

Certains, comme Pierre Dubreuil (1872-1944), nourrissaient leurs photographies d’une abondance de croquis crayonnés à l’avance. Louis Ducos du Hauron (1837-1920), co-inventeur de la photographie couleur, notait sur un croquis les différentes teintes que devra posséder son célèbre coq en trichromie (14-15), comme le faisaient de nombreux peintres dans leurs carnets de croquis. D’autres photographes dessinent mentalement leurs images à venir avec une précision technique anticipatrice et une exactitude éblouissante ; l’Américain Ansel Adams (1902-1984) faisait partie de cette aristocratie du savoir-faire. Laboucle se ferme ; « voir, observer, penser », et ce quels que soient les moyens que l’on se donne. Il est raisonnable de penser que les photographes ont gardé en mémoire – même enfouie – les œuvres dessinées, peintes, gravées ou photographiées de nos ancêtres. Il est raisonnable de penser qu’une phrase, une ligne, un mot, peut ressurgir de l’inconscient pour devenir une image mentale avant d’acquérir le statut de réalité physique.

Tout le travail de regard et d’observation est fait. Les derniers ajustements s’opèrent : le choix de l’ouverture, le choix de la vitesse, le réglage de la lumière que l’on veut franche ou directe ou atténuée ou bien théâtralisée – merci monsieur Caravage ! Le doigt est sur le déclencheur et n’attend plus que le stimulus cérébral pour déclencher. La raison vraie du geste photographique est la pièce à conviction que l’opérateur aura tout le loisir de travailler par la suite. Certes, tout le monde peut prendre une photographie, mais il n’est pas donné à tout le monde de faire de la photographie.

DE LA MATIÈRE

Que se passe-t-il par la suite ? C’est sans doute le moment le plus jouissif et émotionnellement chargé de la création d’une image. Il faut révéler la matière qui de latente devient grain nanométrique de sel d’argent ou pixel. Une photographie, c’est un sujet 3D capté que l’on transforme en 2D, mais que l’on veut restituer en une 3D illusionniste grâce à des bains chimiques, des outils parfois dérisoires et l’habileté du tireur.

Que ce soit dans ses négatifs, planches-contacts ou tirages de lecture, le photographe va puiser dans sa manne récoltée afin d’obtenir le résultat désiré. Il est fréquent que la bonne photographie souhaitée nécessite trois ou quatre, voire plusieurs prises de vue en modulant l’exposition. C’est alors une affaire de choix personnel ; le puriste optera d’emblée pour le négatif parfaitement exposé où la matière se révèle avec exactitude, avec une belle et ample harmonie des gammes de gris ou de couleurs. La recherche de la perfection est primordiale, mais cette notion d’excellence n’est pas commune à tout le monde : elle relève de l’univers propre à chaque artiste. Ainsi peut-on fort bien imaginer un travail réalisé à partir de négatifs surexposés ou sous-exposés ; c’est alors, éventuellement, une question de contestation des traditions et de préceptes académiques.

Le peintre a toute latitude pour sortir de sa composition tout objet ou scène gênant la lecture de son œuvre. Le photographe, excepté lors d’un travail en studio, n’a pas cette chance à moins de trouver un subterfuge d’angle de vue qui s’avère souvent impossible. Par conséquent, il est fréquent qu’il soit dans l’obligation de recadrer à l’intérieur afin d’éliminer le superflu, de recentrer l’attention, de magnifier le sujet ou d’iconiser un personnage. Qui connaît la véritable image du Guerrillero Heroico réalisée en 1960 puis tombée dans un total oubli, avant d’être réhabilitée en 1967 après la mort d’Ernesto Guevara de la Serna le 8 octobre ? Qui se souvient qu’à l’origine y figuraient à gauche une personne et à droite un palmier (16) ? La composition était équilibrée, parfaite, mais finit par ne plus correspondre à l’idée que Korda voulait donner de son ami Guevara : un révolutionnaire romantique, beau, déterminé, que sa jeunesse et ses idées promettaient à un grand avenir. Afin de fabriquer une icône de martyr, le photographe choisit de recadrer sur le seul visage. Nous connaissons tous l’engouement que connut et connaît encore cette image.

Il n’est pas incongru d’envisager l’arrivée de la photographie au début du XIXe siècle non pas comme une invention, mais comme une somptueuse innovation offerte à l’humanité – pour reprendre l’idée du savant et homme poli- tique François Arago (1786-1853). Les travaux de Nicéphore Niépce et de ses contemporains, Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851), Hippolyte Bayard (1801-1887) et William Henry Fox Talbot (1800-1877), étaient l’aboutissement de plusieurs décennies de découvertes chimiques, réalisées par John Herschel (1792-1871) ou Thomas Wedgwood (1771-1805) et d’autres, puis de découvertes optiques. Le XIXe siècle fut une période bénie des muses. Tout ce petit monde de la photographie y allait de ses recherches, de ses améliorations, jusqu’à ce que le Lillois Louis Désiré Blanquart-Evrard (1802-1872) théorise cela et rende les procédés commercialisables à «grande» échelle. Les clubs de photo amateurs rivalisaient d’ingéniosité pour proposer des solutions. Les écrits techniques voyageaient, les amateurs les testaient, les analysaient, puis les validaient ou non. Tout fut découvert durant ce siècle saint-simonien, tout sauf le polaroïd et le numérique. Il fut donc donné aux photographes de choisir pour l’accomplissement de leurs travaux une gamme de procédés tous plus riches les uns que les autres : les tirages au charbon, les callitypes, les épreuves au platine et au palladium, à la gomme bichromatée, aux huiles grasses, etc., procédés qu’ils réservaient aux tirages artistiques et qui nous sont parfois si difficiles à distinguer sauf au microscope. Le point d’orgue est certainement les différentes écoles pictorialistes ; la photographie est un art et non une belle servante, comme le disait Charles Baudelaire, qui doit trouver sa place à côté de la peinture avant de s’émanciper. Voici une première étape franchie : trouver le procédé en adéquation avec le résultat désiré. Mais qu’en est-il de la couleur et du format ? C’est en 1972 que le photographe américain Stephen Shore (1947-) va bouleverser le monde de la photographie en s’aventurant dans la couleur en grand format. Nous voici entrés dans l’ère de la forme tableau, telle que si bien décrite par Jean-François Chevrier, forme qui va déclasser progressivement les monochromes pour faire entrer la couleur sur les cimaises des collections publiques.

DE LA MATÉRIALISATION

Le matériau est trouvé, travaillé ; la matière est là. Il ne reste plus qu’à se concentrer sur la présentation : la matérialisation. Finie la présentation des photographies dans des maries-louises ou des passe-partout comme pour les dessins ou les estampes. L’artiste photographe va éprouver le besoin de «pousser les murs», comme l’Allemand Andreas Gursky ou le Canadien Jeff Wall. D’autres, comme les Français Annette Messager et Christian Boltanski, vont explorer la présentation en volume de leurs œuvres. Jean René, alias JR, va s’attaquer à l’espace public à très grande échelle. Depuis une vingtaine d’années, l’ère du numérique a provoqué une réaction enthousiasmante de la part de certains photographes plasticiens : revenir aux fondamentaux de l’argentique et nous donner à voir des propositions soit novatrices, soit alternatives ; c’est le cas de l’Allemand Elger Esser, des Français Gérard Traquandi ou la prometteuse Sylvie Bonnot. La fenêtre albertienne nous a enseigné l’ouverture dans un cadre prédéterminé, mais il faut parfois enfermer, canaliser le message véhiculé par l’image dans un parergon. Ce dernier est un cadre physique qui empêche la photographie de trop irradier hors de ses limites physiques. C’est un choix propre à chaque artiste. En 2005, la Fondation Custodia présentait l’exposition Cadres revisités. Chefs- d’œuvre de la photographie néerlandaise présentés dans les cadres anciens de la Collection Frits Lugt. Point de discours sur cette formidable expérimentation ô combien riche d’enseignement ; à la Marcel Proust, laissons l’image parler d’elle-même, mais, quoi qu’il en soit, de la finestra au parergon, le cercle vertueux de l’image se referme… pour l’instant.

Un motif capté par l’appareil photographique, c’est un bien universel convoité et parfois subtilisé à la volée que l’on veut faire entrer dans son univers personnel et qui, en fonction de son aptitude, devient bel ouvrage. Pour Hélène Marcoz, son univers c’est l’empreinte du temps, ce qui correspond parfaitement à sa sensibilité d’artiste plasticienne. La photographe se révèle intimement et complètement dans la solitude de son laboratoire ou devant son ordinateur. Il ne faut pas envisager une œuvre à l’aune de son médium ou de sa technique, mais à celle de son iconographie et de sa facture stylistique ; l’artiste dessine au graphite, au fusain, à la pointe d’argent, au lavis, il dessine aussi avec la lumière ; l’artiste peint à l’huile, à l’acrylique, à l’aquarelle, mais également au sel d’argent.

Jean-Marie Dautel, 2020

1. À la tête du département de la Photographie du MoMA de New York jusqu’en 2011.

2. Le texte intégral a été repris en français dans le catalogue de l’exposition : L’Invention d’un art. Cent cinquantième anniversaire de la photographie, Paris, Adam Biro, Centre Georges-Pompidou, 1989.

3. Commandée par la famille Salimbeni, cette œuvre en trois parties était faite pour décorer une pièce du Palais Medici-Riccardi à Florence. Cependant, elles n’étaient pas conçues pour être regardées comme un panorama de bataille à la Jean-Charles Langlois ou même à la Felice Beato.

4. Conservé au Palazzo Barberini à Rome.

5. Ovide, Les Métamorphoses, III, 411-439.

6. Nous savons du Caravage que son atelier possédait comme source principale de lumière un oculus identique à celui du Panthéon de Rome. Il disposait alors de chandelles comme source secondaire.

7. Paul Valéry, La Cantate du Narcisse, vingt images photographiques de Laure Albin Guillot, Paris, Centre Pompidou, MNAM-CCI, inv. AM 2012-1721(20).

8. Ce choix est personnel et, bien sûr, ne se veut pas exclusif.

9. Traditionnellement et culturellement, nous lisons de gauche à droite. Cela est vrai pour tout sujet représenté, sauf le portrait. En effet, où que se situent la figure humaine et surtout les yeux dans l’image, notre cerveau ira systématiquement vers ceux-ci et appréhendera le reste après.

10. André Kertész, Duna, Haraszti, Hongrie, 30 mai 1920, Paris, Centre Pompidou, MNAM-CCI, inv. AM 1978-60.

11. Vue de la Porte du Rhin à Rhenen, Musée du Louvre, Département des Arts graphiques, Paris, inv. 22916 (recto).

12. Boyd Webb, Lung, 1983, Carquefou, FRAC des Pays de la Loire, inv. 983015301

13. Les titres donnés aux deux œuvres d’Adi Nes sont forgés. Le premier est issu de sa série Biblical Stories, le second de la série Soldiers

14. La trichromie est conservée au musée des Beaux-Arts d’Agen, inv. 2 DH.

15. Le dessin est conservé au musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône, inv. MNN 2002.65.142.

16. «Il a une expression farouche. Quand il est apparu, au bout de mon objectif de 90 mm, j’ai eu presque peur en voyant la rage qu’il exprimait. Il était peut-être ému, furieux, je ne sais pas. J’ai appuyé aussitôt sur le déclic, presque par réflexe.» (Alberto Korda.)

©adagp-Hélène Marcoz